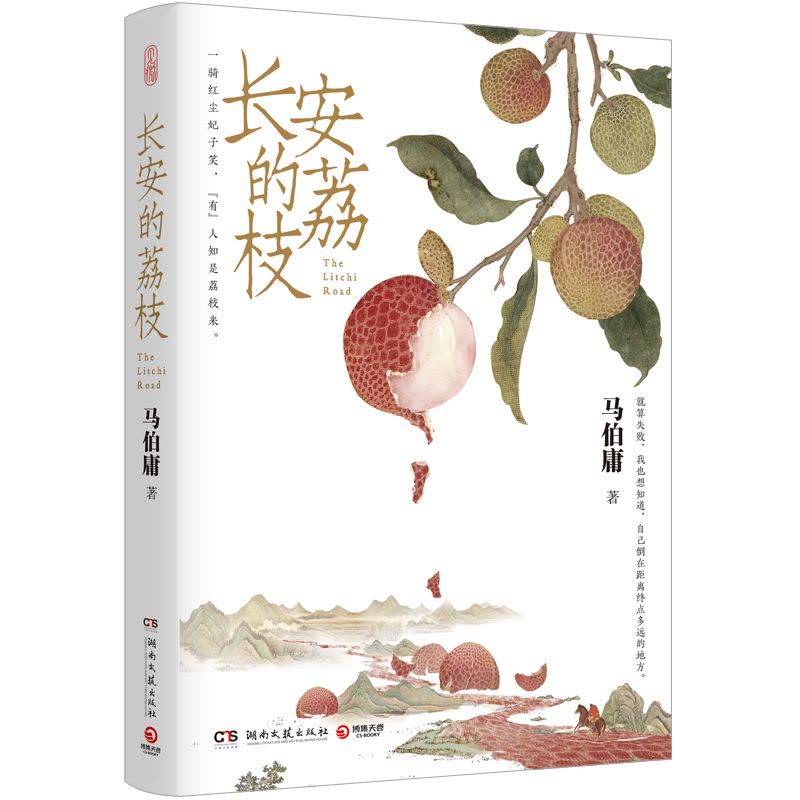

一个唐朝小吏的自我救赎——读《长安的荔枝》

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,这句诗我们再熟悉不过了。一句话为我们勾勒出大唐盛世下历史尘埃背后的故事。作者马伯庸,被称为历史褶皱里的赛博说书人。他的笔像一把精巧的手术刀,将这段历史的切片细致呈现,让我们看到盛世太平下小人物的挣扎、奋斗与坚守 ,也揭示了权力的傲慢与民生的艰难。

故事的主角李善德,是长安城上林署一个籍籍无名的小吏,老实巴交且不通官场世故,一心只为在长安有个安稳小窝而努力。他就像许许多多个普通的我们一样,以为努力工作,就能让家人过上好的生活。命运却和他开了个残酷玩笑,一次意外,他被同僚哄骗着接下了一个艰巨的任务。做“荔枝使”这个奇特的官职——要在贵妃诞辰前,从五千多里之外的岭南运回新鲜荔枝。荔枝“一日而色变,二日而香变,三日而味变”,在交通和保鲜技术落后的古代,这几乎是个不可能完成的任务,接下它,就如同签下了生死状。

可令人佩服的是李善德并没有被困难吓倒,“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方”,他巧妙的周旋,用近乎孤注一掷的勇气,踏上了充满荆棘的征途。他从借到任务开始,就先踏上了征程。他充分发挥自己擅长数字计算的专长,一路精打细算,到了岭南更是实地调研,反复试验。从荔枝品种的挑选、储存方式的确定,到转运工具的选择、路线的规划,每一个环节都经过无数次推演 ,凭借着这股子钻研劲儿,他硬是从一个普通小吏,变成了荔枝运送领域的“专家”。

这一路上,无数艰辛,个中心酸,无法言说。他的精心计算,千难万险却抵不过顶层人物轻飘飘的一句话。饶是如此,李善德也没有放弃努力,他甚至冒着被处死的危险只为求得一个答案。

李善德的成功,不仅靠个人的努力,还离不开朋友的帮助。他在整个过程中用自己的拼劲感染了许多人。胡商苏谅为他提供资金和运输技术,峒女阿僮分享荔枝种植养护的经验,就连杜甫的一句“骨肉恩岂断,男儿死无时”,也让他坚定了为家人放手一搏的决心。这些温暖的情谊,在冰冷的官场和艰难的任务中,给了他前行的力量 ,也让我们看到,即便身处困境,真挚的友情和家人的支持,永远是最坚实的后盾。

在书中我们看到的不仅仅是李善德运送荔枝的艰辛,更是整个社会的荒诞与悲哀。为了贵妃的一口新鲜荔枝,耗费大量人力、物力、财力,沿途驿站的百姓要承担沉重的劳役,岭南果农的果园被肆意砍伐,一个驿站,一夜间消失殆尽,只剩下了一个空壳,甚至周边的村子也空无一人,无数人的生活被搅得支离破碎。而高高在上的统治者们,却对这一切视而不见,一句轻飘飘的指令,背后是底层百姓的血泪。李善德在完成任务后,没有被功名利禄冲昏头脑,而是勇敢地向宰相杨国忠直言运送荔枝的劳民伤财,哪怕因此得罪权贵,被发配岭南,无意中“不辞长做岭南人”。他也坚守着内心的正义。这份在污浊官场中独善其身的正直,尤为可贵。

马伯庸在历史的褶皱中写下一篇荔枝运输链上的现代寓言。掩卷沉思,《长安的荔枝》不只是一个精彩的历史故事,更像是一面职场的照妖镜,映照出职场的复杂、权力的运行逻辑以及人性的善恶美丑。它让我们看到,在时代的洪流中,小人物虽如蝼蚁般渺小,却能凭借勇气、智慧和善良,在困境中开出绚烂的花;那些上位者为了私欲而牺牲无数人幸福的行为感到愤慨,对历史和现实有了更深刻的思考。生活中,我们或许也会面临诸多看似无法逾越的“荔枝难题”,但只要像李善德一样,不放弃、不随波逐流,秉持初心,努力前行,就一定能找到属于自己的那片天地。